- PYRRHIQUE

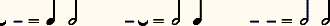

- PYRRHIQUEPYRRHIQUEDans la métrique grecque ancienne, c’est le nom du pied formé de deux brèves; c’est donc un rythme à deux temps:

Il est synonyme de pariambe. L’iambe, le trochée (ou chorée) et le spondée:

Il est synonyme de pariambe. L’iambe, le trochée (ou chorée) et le spondée: bien qu’ayant deux valeurs métriques sont rythmiquement soit à trois temps (les deux premiers), soit à quatre temps (le dernier). Musicalement parlant, le pyrrhique provoque une accélération de la respiration; il convient parfaitement à l’expression de l’action de la course, de mouvement inexorable. On en trouverait maints exemples dans les mouvements rapides sur une mesure à 2/4, avec une suite ininterrompue de quatre croches à la basse.Aux \PYRRHIQUE VIIe et \PYRRHIQUE VIe siècles, pyrrhique fut le nom donné à une danse guerrière, attribuée primitivement à un mythique Pyrrhicos. Sur son identité, les traditions sont multiples: a-t-il été un Curète de Crète et veilla-t-il sur Zeus enfant, ou bien fut-il Laconien? La pyrrhique fut aussi attribuée à Pyrrhos le Roux, fils d’Achille, et qui passait pour l’éponyme de la ville de Pyrrhicos (Laconie). La danse pyrrhique simulait les phases d’un combat; les hommes qui, seuls, l’exécutaient, portaient des armes, la lance et le bouclier, et des flambeaux, tandis que résonnaient la flûte et des chants guerriers. À Athènes, la pyrrhique faisait partie des Panathénées; chez les Doriens, elle entrait dans les gymnopédies et les fêtes des Dioscures.

bien qu’ayant deux valeurs métriques sont rythmiquement soit à trois temps (les deux premiers), soit à quatre temps (le dernier). Musicalement parlant, le pyrrhique provoque une accélération de la respiration; il convient parfaitement à l’expression de l’action de la course, de mouvement inexorable. On en trouverait maints exemples dans les mouvements rapides sur une mesure à 2/4, avec une suite ininterrompue de quatre croches à la basse.Aux \PYRRHIQUE VIIe et \PYRRHIQUE VIe siècles, pyrrhique fut le nom donné à une danse guerrière, attribuée primitivement à un mythique Pyrrhicos. Sur son identité, les traditions sont multiples: a-t-il été un Curète de Crète et veilla-t-il sur Zeus enfant, ou bien fut-il Laconien? La pyrrhique fut aussi attribuée à Pyrrhos le Roux, fils d’Achille, et qui passait pour l’éponyme de la ville de Pyrrhicos (Laconie). La danse pyrrhique simulait les phases d’un combat; les hommes qui, seuls, l’exécutaient, portaient des armes, la lance et le bouclier, et des flambeaux, tandis que résonnaient la flûte et des chants guerriers. À Athènes, la pyrrhique faisait partie des Panathénées; chez les Doriens, elle entrait dans les gymnopédies et les fêtes des Dioscures.

pyrrhique [ pirik ] n. f. ♦ Antiq. gr. Danse guerrière simulant un combat en armes, particulièrement en honneur à Sparte et en Crète.

● pyrrhique nom féminin (latin pyrrhicha, du grec purrikhê) Danse guerrière de la Grèce antique.I.⇒PYRRHIQUE1, subst. fém.ANTIQ. GR. Danse guerrière, particulièrement en honneur à Sparte et en Crète puis importée à Rome, exécutée le plus souvent au son de la flûte et sur un mode rapide par des hommes en armes simulant un combat. (Il parle bas à l'oreille de Ménélas) (...). Au lieu de mimer la pyrrhique, Qu'autrefois on nous enseigna, Danse noble, danse classique, En tous lieux maintenant voilà Qu'on danse une chose excentrique Et sans nom, qui ressemble à ça... (Il danse un pas échevelé) (MEILHAC, HALÉVY, Belle Hélène, 1865, III, 5, p. 265). Ce jeune César (...) faisait d'abord un plaisant soldat (...) il avait grand' peine à marquer le pas sur l'air de la pyrrhique (A. FRANCE, Vie littér., 1892, p. 253). Les Spartiates initiaient déjà les enfants de cinq ans aux figures de la pyrrhique ou danse armée (Arts et litt., 1935, p. 44-7).— P. anal. Danse qui rappelle la pyrrhique, qui s'en inspire. Chaque fois que l'aiguille atteint un chiffre, des portes s'ouvrent et se ferment sur le fronton de l'horloge, et des jaquemarts armés de marteaux, sortant ou rentrant brusquement, frappent l'heure sur le timbre en exécutant des pyrrhiques bizarres (HUGO, Rhin, 1842, p. 259). Il était attaché au tronc d'un hêtre. Une quarantaine de forcenés dansaient autour une ronde frénétique, une danse du scalp, une pyrrhique née d'une exaltation folle (LA VARENDE, Amours, 1944, p. 213).♦ Empl. en appos. avec valeur d'adj. La musique du troisième acte [d'Agadaneca], qui est une espèce de ballet en danse pyrrhique, est de M. Galenberg (STENDHAL, Rome, Naples et Flor., t. 2, 1817, p. 6). Les ballets Russes apportaient en France (...) leurs danses pyrrhiques (MEUNIER, Danse class., 1931, p. 11).Rem. ,,À Rome, le nom de pyrrhique est donné à des danses variées, mais qui ne paraissent pas avoir été nécessairement guerrières`` (LAVEDAN 1964).Prononc. et Orth.:[ ]. Att. ds Ac. dep. 1762. Étymol. et Hist. Ca 1380 la dance de la perrique (JEAN LEFÈVRE, Vieille, 42 ds T.-L.); 1762 adj. (Ac.). Empr. au lat. pyrrhicha, nom d'une danse guerrière des Lacédémoniens, gr.

]. Att. ds Ac. dep. 1762. Étymol. et Hist. Ca 1380 la dance de la perrique (JEAN LEFÈVRE, Vieille, 42 ds T.-L.); 1762 adj. (Ac.). Empr. au lat. pyrrhicha, nom d'une danse guerrière des Lacédémoniens, gr.  , subst. fém., (de l'adj.

, subst. fém., (de l'adj.  , dér. de

, dér. de  « rougeâtre, roux »), danse qui serait ainsi désignée du nom de son inventeur (CHANTRAINE, s.v.

« rougeâtre, roux »), danse qui serait ainsi désignée du nom de son inventeur (CHANTRAINE, s.v.  ).II.⇒PYRRHIQUE2, subst. masc.MÉTR. ANC. Pied composé de deux brèves; vers où domine ce pied. [Les dissyllabes] étaient considérées comme des spondées, des pyrrhiques, des trochées ou des iambes (COUSSEMAKER, Hist. harm. Moy. Âge, 1852, p. 99). Le Pyrrhique (⋃⋃) provoque une accélération de la respiration. C'est la course, le besoin d'action trop longtemps contenu (...). C'est, de nos jours, le rythme inflexible du progrès, la mécanique (DUPRÉ, Improvis. orgue, 1925, p. 35).Prononc. et Orth.:[

).II.⇒PYRRHIQUE2, subst. masc.MÉTR. ANC. Pied composé de deux brèves; vers où domine ce pied. [Les dissyllabes] étaient considérées comme des spondées, des pyrrhiques, des trochées ou des iambes (COUSSEMAKER, Hist. harm. Moy. Âge, 1852, p. 99). Le Pyrrhique (⋃⋃) provoque une accélération de la respiration. C'est la course, le besoin d'action trop longtemps contenu (...). C'est, de nos jours, le rythme inflexible du progrès, la mécanique (DUPRÉ, Improvis. orgue, 1925, p. 35).Prononc. et Orth.:[ ]. Att. ds Ac. dep. 1878. Étymol. et Hist. 1. Ca 1600 métr. anc. « pied composé de deux brèves » (D'AUBIGNÉ, Vers mesurés, Autheur au lecteur ds Œuvres, éd. E. Réaume et Fr. de Caussade, t. 3, p. 272); 2. 1842 « vers où domine ce pied » (Ac. Compl.). Empr. au lat. pyrrhichius « pied de deux brèves », gr.

]. Att. ds Ac. dep. 1878. Étymol. et Hist. 1. Ca 1600 métr. anc. « pied composé de deux brèves » (D'AUBIGNÉ, Vers mesurés, Autheur au lecteur ds Œuvres, éd. E. Réaume et Fr. de Caussade, t. 3, p. 272); 2. 1842 « vers où domine ce pied » (Ac. Compl.). Empr. au lat. pyrrhichius « pied de deux brèves », gr.  « qui concerne la danse pyrrhique », également terme de métr., dér. de

« qui concerne la danse pyrrhique », également terme de métr., dér. de  , v. pyrrhique1.1. pyrrhique [piʀik] n. f.ÉTYM. V. 1378, perrique; lat. d'orig. grecque pyrrhicha.❖♦ Antiq. grecque. Danse guerrière simulant un combat en armes particulièrement en honneur à Sparte et en Crète (→ Danse, cit. 8).0 Armés de lances et de boucliers, ils (les Corybantes) se livraient à des gesticulations frénétiques, images indiscutables de la guerre, et qui, très probablement, furent les ancêtres de la Pyrrhique.Francis de Miomandre, Danse, p. 8.————————2. pyrrhique [piʀik] n. m.ÉTYM. 1732, Trévoux; lat. pyrrhichius (pes), du grec purrhikhios (pous), de purrhikhê. → 1. Pyrrhique.❖♦ Métrique anc. Pied composé de deux brèves.

, v. pyrrhique1.1. pyrrhique [piʀik] n. f.ÉTYM. V. 1378, perrique; lat. d'orig. grecque pyrrhicha.❖♦ Antiq. grecque. Danse guerrière simulant un combat en armes particulièrement en honneur à Sparte et en Crète (→ Danse, cit. 8).0 Armés de lances et de boucliers, ils (les Corybantes) se livraient à des gesticulations frénétiques, images indiscutables de la guerre, et qui, très probablement, furent les ancêtres de la Pyrrhique.Francis de Miomandre, Danse, p. 8.————————2. pyrrhique [piʀik] n. m.ÉTYM. 1732, Trévoux; lat. pyrrhichius (pes), du grec purrhikhios (pous), de purrhikhê. → 1. Pyrrhique.❖♦ Métrique anc. Pied composé de deux brèves.

Encyclopédie Universelle. 2012.